本报告从座椅的舒适性、智能化、安全性、灵活性、轻量化、环保性等方面研究座椅技术与功能现状,并探索汽车座椅未来的技术路线与可能的落地方案。

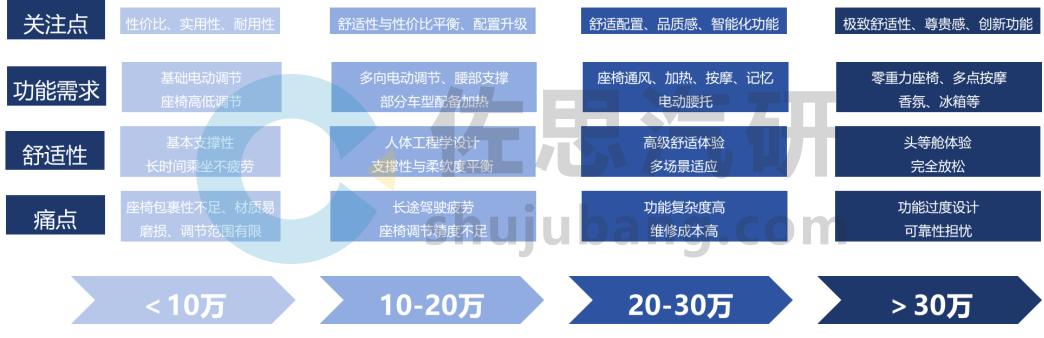

消费者在座舱落座后,座椅通过提供第一触感、支撑感、包裹性,为消费者直观地构建了智能座舱舒适性的第一印象。在消费者对舒适性的重视程度持续提升的背景下,不同车型/价格区间/品牌定位/特定人群,对舒适性的要求侧重点也不同。以不同价格区间为例,随着车型价格(消费者预算)增加,消费者对持久舒适性、操作便利性的需求均在增加:

在本报告中,座椅的舒适性通过座椅材质/结构、舒适性部件(如腰托、腿托、脚踏等)、舒适性功能(通风、加热、按摩)、舒适性调节(如无极调节、联动调节、方位调节等)等方面进行体现。不同的车型,舒适性的配置侧重点不同:

对于30万元以上车型(部分下探至25万元区间),零重力座椅成为该区间的核心配置产品,主要搭载于二排老板位、副驾,其次是二排左侧与主驾。

在配置零重力座椅的同时,再配置4向以上调节功能与标配通风按摩加热功能,也一定程度解决了消费者对于舒适性的需求:

对于20-30万元区间车型,一般采用大倾角座椅(包含准零重力座椅,不含真正的零重力座椅)搭载多向调节功能,再选择性配置舒适性功能(通风按摩加热)来解决消费者舒适性问题。

20万元以下区间车型的舒适性配置较为有限,但受到舒适性部件与舒适性功能价格下探趋势的影响,仍能够享受到原先在30万元以上区间车型配置的“通风按摩加热”功能,一定程度提升了座椅舒适性,满足了消费者“性价比与舒适性平衡”的需求。

以通风,加热,按摩等舒适性功能为例,2023年前排座椅同时标配加热、通风、按摩功能几乎只在30万元以上的车型看见,且渗透率不足1%。2024年开始,不仅在20-30万元区间的车型上达到3.7%的渗透率,还连带向20万元以下区间的车型下探。再到2025上半年,20-30万元区间同时标配加热、通风、按摩功能座椅的车型渗透率超过30万元区间以上的车型,达到5.5%。

2022-2025年中国乘用车前排座椅同时标配加热、通风、按摩功能的车型渗透率(按不同价格区间)

此外,整个乘用车市场的座椅都出现了多个功能集于一身的“堆料”情况,尤其是旗舰车型堆料情形更加普遍。以20-30万元区间的车型为例,2025上半年,单独前排加热/腿托/舒适进出功能的渗透率分别是14.2%、2.1%、8.2%,集成以上功能(加热+腿托+舒适进出,下图中绿色部分)的车型的渗透率仍有1.6%。

2021-2025年中国乘用车前排座椅不同功能车型的渗透率 (20-30万元区间)

零重力座椅也好,采用“独立吸风+分区加热+20点以上按摩”也好,在面对特定场景的消费者使用痛点时,仍然有些捉襟见肘,比如以下典型情形:

不同主机厂/供应商处理座椅痛点问题的策略不同,但总体来说新势力主机厂与头部国产供应商的座椅迭代做得更为出色,能够借助产品与质量团队的方法论挖掘上一代座椅痛点,同时不断更新产品数据库,再进行快速产品迭代,提升新一代座椅产品在相应场景中的舒适性。

分别以理想(主机厂)与延锋(供应商)为例,查看如何解决长途驾驶疲劳和零重力座椅的安全问题:

理想在L系列车型的座椅调研中发现,消费者在长途驾驶情形下肩背不适但又无法开启零重力,先后提出3个改进方向:

调整舒适性部件的角度:座垫前端翘起10°,靠背角度从标准坐姿的115°提升至125°,提升背部接触面积,进一步平衡压力分布;

舒适性功能升级:实现软硬可调,辅以十六点按摩、全覆盖加热、声光联动(音响+娱乐屏)功能;

结合“魔毯空悬”,灵活切换座椅的支撑性。(典型如新款L9和Mega车型)

其中,主驾“魔毯”座椅在软硬可调的基础上,联动魔毯空悬自动切换档位,灵活切换座椅支撑性的大小,缓解臀部压力,实现短途软、舒适性强,长途承托强、不疲劳。

在2025年8月推出HOVER系列零压座椅,与安全性技术结合,解决零重力开启状态下安全性不足的问题:

主动安全:采用Pre-Crash 技术,车辆发生碰撞前,快速将座椅从零压姿态调整回安全位置,在0.7S内完成20°靠背调节。

被动安全:碰撞无法避免时,依托座椅随动机构(FUS), 座椅集成安全带(ABTS)/坐垫气囊(BAB)和头套式安全气囊(HAB)等多类解决方案, 为乘员带来正撞/侧撞/翻滚/后撞等全场景下的保护。

2024-2025年,国内供应商比国外供应商在成本控制上更为出色,新势力厂商比合资厂商同样在降本方面下了更多的功夫。

综合来讲,主机厂与供应商的成本控制策略分别有4项,其中“座椅平台的使用”与“在座椅技术升级中融入降本设计”是共同的2项:

座椅平台通过开发设计过程中的零部件共享、减少重复开发等方式帮助供应商或主机厂节省成本,特点为“通用化、模块化、标准化”。

国内主机厂与供应商座椅的骨架平台应用已有一定规模,但从总体来说,由于国内厂商的使用座椅平台的日期晚于国际厂商,与国际厂商尚有一定差距。

降本的理念充斥在主机厂和供应商的座椅设计与工艺升级中,常用的技术路线是“轻量化”路线,通过结构优化、材料迭代与工艺升级实现座椅零部件数量减少或者用料减少,而强度与效果不变甚至提升一个等级。

以延锋为例,近三年提出多项采用集成结构的座椅技术,包括多层级集成的发泡材料、联动调节的零重力座椅、调节机构和减震功能高度集成的腿托等,用来降低座椅成本。

国产供应商借助在成本控制上的突出优势,从2024年加快追赶国外厂商份额的脚步。

2024全年与2025上半年,国产供应商的市场份额均突破30%;2025年上半年,中国座椅市场销量排名前5的供应商分别是延锋、李尔、佛吉亚、麦格纳、富维安道拓,具体到国内供应商,双英、诺博、华智汽车、俱进汽车等供应商的搭载量也较为可观。

在技术上,通过对不同供应商的公开技术、披露的战略布局方向、量产车型的功能亮点做调研,佐思汽研发现,相比国外供应商聚焦座椅智能化技术,国产供应商更聚焦舒适性的进一步提升与多种场景下座椅的灵活适用性。

在舒适性路线,布局最多的是舒适性调节技术,其中自适应调节技术有9项,无极调节技术有6项。自适应技术常结合气袋、气囊,适应不同的人体百分位,来调节座椅的舒适性。

在未来2-3年内,轻量化、环保性、智能化路线是天成自控重点发展的技术领域。

电池、电机、电控月报声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。回首页看更多汽车资讯